王长征:读李不嫁的诗《幸存的树》

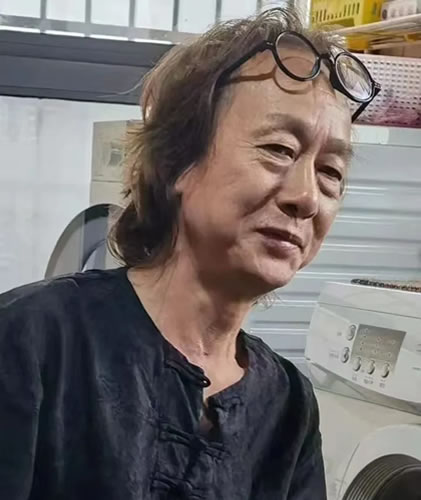

幸存的树 文/李不嫁 哪里有长久的压迫 哪里就有一时的屈服、顺从 你看海边的树,哪一棵不是 佝偻着身子,朝着陆地倾斜着求生 主宰命运的台风揪着它的头、拽着它的根 看哪一棵不顺眼 就连根拔起或拦腰斩断 也许正因为这反复的摧折与抗争 练就了植物们隐忍的性格 在蜈支洲岛,幸存的每棵树都对大海保持静默 那是南海台风最猛烈的地方 那里的花反而开得暴烈 那里的树木反而葱茏,聚齐了南中国稀有的树种 隐喻与象征的生命赞歌 文/王长征 《幸存的树》是诗人李不嫁独立自由精神与深刻社会洞察力的艺术表达。这首诗以“幸存的树”为意象,巧妙地将自然界的生存法则与人类社会的复杂境遇相映射,通过细腻的笔触和深刻的寓意,展现了生命在逆境中的坚韧与不屈,同时也蕴含了对社会、时代以及个体命运的深刻思考。诗的开篇即点明主题:“哪里有长久的压迫,哪里就有一时的屈服、顺从。”这不仅是对自然界中树木生存状态的描述,更是对人类社会普遍现象的隐喻。诗人借树喻人,揭示了在强大外力(如社会制度、自然灾害、生活压力等)面前,个体或群体往往不得不做出某种程度的妥协与顺从,但这种顺从并非永久的屈服,而是蕴含着反抗与重生的力量。 树在诗中作为核心意象,直接隐喻了人类社会中的个体或群体。“佝偻着身子,朝着陆地倾斜着求生”的树木形象,不仅是物理形态上的描述,更是心理与生存状态的象征,让生命在逆境中的挣扎与求生欲,触动人心。这种描绘不仅是对树木生存状态的直观展示,也寄托了诗人对生命顽强不屈精神的赞美与敬仰。 “主宰命运的台风揪着它的头、拽着它的根”,这里的“台风”显然不仅仅指自然界的飓风,更是社会、政治、经济等种种压迫力量的象征。这些力量强大而无情,能够轻易摧毁个体的生活乃至生命。然而,正是这些挑战与压迫,激发了生命内在的抗争精神,促使个体在逆境中寻找出路,实现自我超越。诗人通过树木的经历,传达了一个重要的思想:即真正的力量往往源自于不断的挑战与磨砺,正是这些看似残酷的经历,塑造了生命坚韧不拔的品格。此外,诗中“暴烈的花”与“葱茏的树木”并置,形成鲜明对比,进一步强调了生命在逆境中绽放的顽强与美丽。 “在蜈支洲岛,幸存的每棵树都对大海保持静默”。诗中“静默”并非沉默无语,而是一种深沉而内敛的力量表达。是树木面对灾难时深沉而内敛的情感表达,它们虽不言不语,却以静默的方式诉说着生命的坚韧与希望。它象征着在强大外力压迫下,人们不得不做出妥协与调整,这种姿态既是无奈的屈服,也是策略性的适应,体现了生命在逆境中的智慧与韧性。也象征着树木在经历无数次风雨洗礼后,所达到的一种超然物外的境界。这种静默,既是对过往苦难的淡然处之,也是对未来挑战的坚定信心。树木以静默的方式,展现了生命在逆境中的坚韧与不屈。 “那里的花反而开得暴烈,那里的树木反而葱茏”,这一对比鲜明的画面,寓意着生命在逆境中的顽强与美丽。暴烈的花象征着生命在极端环境下的爆发力与创造力,它们以绚烂的姿态宣告着生命的存在与价值。而葱茏的树木,则代表着生命的坚韧与持久,它们在风雨中屹立不倒,展现出生命的顽强生命力。这一对比,进一步强调了生命在逆境中绽放的顽强与美丽。 将《幸存的树》置于更广阔的社会与时代背景中,我们不难发现,这首诗也是对人类社会现实的一种深刻反思。在快速变化、充满挑战的时代背景下,个体与社会都面临着种种压力与困境。诗人通过树木的形象,鼓励人们面对困难时要保持坚韧不拔的精神,相信在逆境中也能找到生长的力量与希望。“聚齐了南中国稀有的树种”不仅是对自然生态多样性的赞美,也象征着在逆境中生存下来的个体或群体所具备的独特性与珍贵性。这些稀有树种,如同在社会洪流中脱颖而出的佼佼者,他们经历了更多的风雨洗礼,也因此拥有了更加坚韧不拔的品格和更加丰富的生命体验。 《幸存的树》一诗,其深邃之处不仅在于对自然景象的直接描绘,更在于其中蕴含的丰富隐喻与象征,这些元素共同构建了一个多层次、多维度的艺术世界。《幸存的树》是一首寓意深远、情感丰富、思想深刻的诗歌。诗人李不嫁以独特的视角和敏锐的洞察力,将自然界的生存法则与人类社会的复杂境遇相结合,通过树木的形象传达了对生命坚韧不拔精神的赞美与敬仰,同时也引发了读者对社会、时代以及个体命运的深刻思考。这首诗不仅是对自然界生命力的颂歌,更是对人类不屈精神的礼赞。 诗评人简介: 王长征,安徽省界首市人。现为中国东方文化研究会社会艺术委员会顾问、中国成人教育协会文化创意委员会专家组成员,中国通俗文艺研究会诗歌委员会秘书长,朱拉隆功大学访问学者,格乐大学客座教授。迄今在《诗刊》《中国作家》《扬子江诗刊》《星星》等刊物发表文学作品400余万字,入选百余种选本,出版诗文集《漂在北京》《小鸟坐禅》《心向未来》《幸福不期而遇》《北京西城老字号故事》《穿过薄薄的世界》《鹿鸣》《从北京爱着中国》《那朵红玫瑰》9部,文学作品被译成英、法、俄、日、韩、泰等多个语种。现居北京,主编《中国汉诗》。 供稿:原作者 | 责任编辑:牧 野 |

上一篇:张况:情牵岭南沃土 爱洒诗意佛山下一篇:杨克:劳动者的质朴闪着暖光

沪公网安备 31011802003845号

沪公网安备 31011802003845号