《春风解冻》:冰封时代的童眸映像——论顾偕17岁小说的历史穿透力 ...

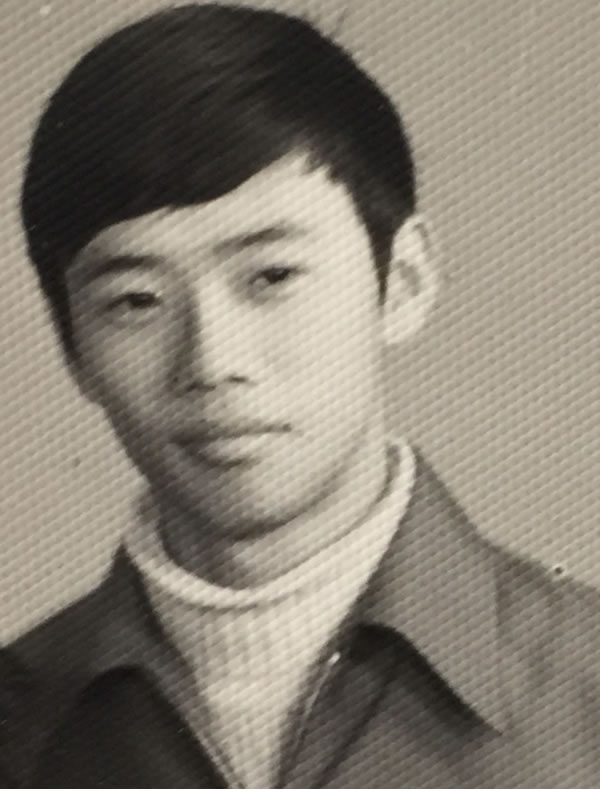

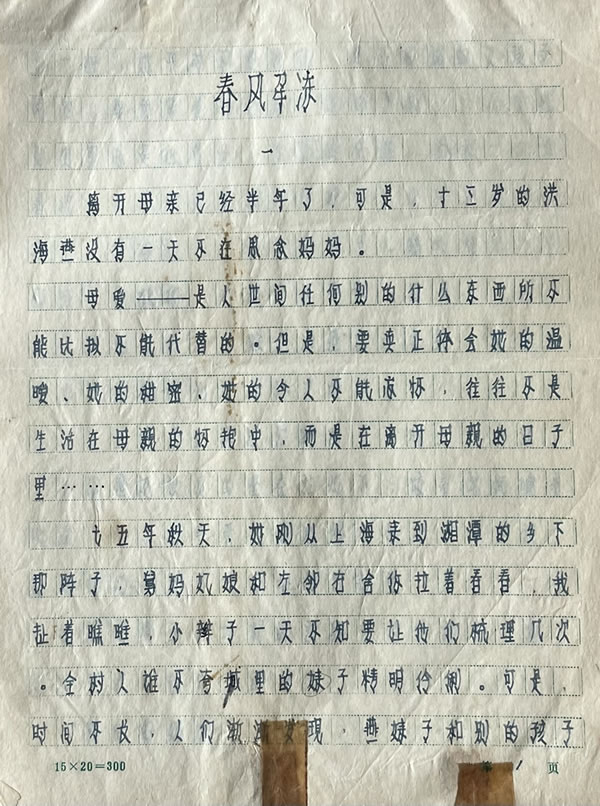

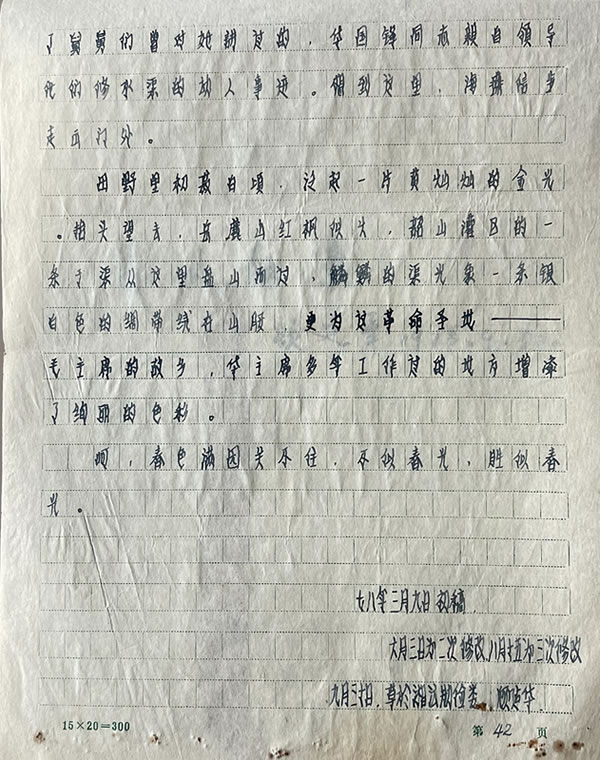

《春风解冻》:冰封时代的童眸映像 ——论顾偕17岁小说的历史穿透力 作者:迪夫 一、少年笔下的时代暗涌:批判性叙事的超龄成熟 1975年,17岁的顾偕以12500字短篇《春风解冻》完成对"文革"的文学解构。小说通过上海女孩小海燕被迫寄居湘潭乡村的经历,以儿童视角映射成人世界的政治伤痕。即双重创伤的叠加:主人公因"家庭成分"流落异乡,母亲滞留上海承受政治风险。信中"我心中沉重的黑铅"隐喻为历史重压,而"爸爸生前穿过粗呢短大衣"的细节,则暗指父辈的死亡谜团,折射特殊年代知识分子的集体悲剧。 再就是儿童纯真与政治暴力的撕扯:乡邻对小海燕辫子的反复梳理看似亲昵,实为身份审查的一种身体语言的变体。"杜鹃花簇如红旺火把"的梦境幻想,恰是对那个时代现实严寒的精神反抗。 二、解冻意象的多重隐喻:从自然节气到时代转机 小说标题"春风解冻"巧妙构成了贯穿全篇的核心象征,即自然与政治的互文:湘江畔的寒风实为政治肃杀的投射,而"三四月妈妈将来探望"的期盼,无疑暗合了1975年邓小平复出主持工作的历史节点。作品还预言式地留下了解冻的未完成性:如结尾处外婆摩抚相框"昏花泪珠滴落",就此似在揭示伤痕愈合的漫长性——像是暗喻春风虽已至,但坚冰仍未消融。 三、创伤记忆的文学转化:作者身世与文本的互证 作品情节与顾偕亲身经历形成镜像,如同样是离散经验的复刻:1975年顾偕由沪赴湘,亲历"城市脏乱、语言隔阂的冲击",其生父狱后写诉状、两兄殒命文革的家族史,均化作了小说中"铺满半床的平反状"与故事父亡母危的设定。 而早慧的创作觉醒,使15岁的作者就需接触文学"寻求苦难慰藉",三年后即以白描手法完成政治批判,着实印证了"文学是创伤的代偿性书写"(苏珊·桑塔格语)。 四、叙事艺术的突破:儿童视角的先锋性 在"三突出"创作原则盛行的年代,该作已然实现了双重突围: 视角颠覆:以"低头走路,默默无言"的孤女视角替代英雄叙事,油灯下咬笔帽写信的细节使宏大历史微观化。 时空折叠技法:通过"七八年未冲淡的照片"闪回、韶山冲的梦幻之旅,打破线性时间桎梏,预示了作者后来4千⾏⼤型思想抒情组曲《行星·四重奏》的史诗结构雏形。 五、文学史坐标中的《春风解冻》:地下写作的早春讯号 这部近年当下被作家网、中诗网和中华文艺网联合发布后点击逾10万次的作品,实际构成了多重预言,其实从某种意义上说它是“思想先声”也不为过,只是当年作者年少无处发表。这篇小说比卢新华的《伤痕》(1978),还早三年触及到文革创伤的主题,解冻意象更是预示"新时期文学"的来临。如作品阐述的母亲玉纯的象征意义,小海燕通过书信和回忆塑造的母亲形象,以“正直刚烈”的性格、“瘦俏的身影”和“爸爸生前穿过的粗呢短大衣”,实有力度和形象地承载了被时代污名化的知识分子群体的隐忍与尊严。 而小说的美学预言,类似"铅灰色房间""粗呢大衣"的意象密度,也可以说开了80年代"朦胧诗"物象象征的先河。 此外《春风解冻》的时代批判与文学价值 ,通过儿童视角的“恐惧”(担心母亲安全)与“遗忘”(对春天色彩的麻木),侧面揭露“文革”对家庭关系和儿童心灵的摧残。更在艺术特色上,以克制的白描手法替代直接控诉,以日常生活的细节(如娭毑抚摸外孙女、亲戚的关心)展现人性温暖,从而形成压抑环境中的微光,增强批判维度的感染力。这种历史语境下的意义 ,尤其致使一名17岁作者的早期作品,在《春风解冻》里就能以超越年龄的冷静与敏感,捕捉了1975年社会氛围中“解冻”前的微妙情绪——既有对未来的不确定,也有对正义与亲情的执着坚守。小说中“海燕中学”的命名(“和海燕中学一道翱翔”)与现实中小海燕的沉默形成的强烈反差,更凸显了理想与时代的冲突,使其成为当年“文革”题材文学创作中,无论是其叙事结构还是意象运用 ,尤为可贵的是能以一种儿童视角去反思历史,竟成了被文坛或杂志编辑,当时严重忽略的一个独特的少年文本。 结语:冰层下的幼芽之力 《春风解冻》的文学史意义,不仅在于17岁少年对历史痛感的精准捕获,更在于它证明:特殊年代下的少年心事与时代伤痕 ,最凛冽的时代冰层下,总有童眸般清澈的文学幼芽在积蓄解冻的能量。其核心主题则为:小说通过少女小海燕从上海到湘潭乡下的经历,以儿童视角折射出特定历史环境下,知识分子家庭的命运浮沉,批判了时代对人性的压抑,同时暗含对“解冻”与希望的隐喻。当45年后读者仍为小海燕的油灯信笺动容,恰好验证了作者如今成为著名诗人的顾偕,一贯的创作信条——"真理性写作可穿透时空"(《顾偕文集》序)。而这部诗人的早慧之作,想来亦终成可以勘测一个民族,曾在精神冻土层的文学温度计。 本文核心论据来源: 小说文本分析 | 作者生平考证 | 文学史定位 2025.7.24于南京 注:图一为诗人当年于湘潭创作此篇小说17岁时,图二、三为当年作者未正式启用“顾偕”笔名时的手稿。作者图片及手稿来源百度搜索。

供稿:原作者 | 编辑:牧 野 |

沪公网安备 31011802003845号

沪公网安备 31011802003845号