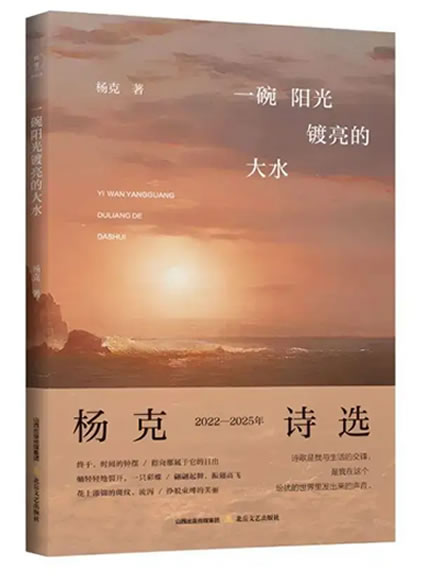

杨克:在温暖与锐利间保持张力

这本诗集,并非我这四年创作的全部,只是精选。我做“减 法”,编选是对我写作的一次梳理与深化,来自我对“少即是多”的理解。其中一些诗,也删掉了原作那些冗余的句子,剔除 了不再契合当下诗意与视角的词语。这既是我对自己创作的一次深刻反思,也是对我所处时代的回应。在当下更多的碎片化阅读中,诗人和读者对语言与表达的需求也许发生了改变。古代诗论认为“书不尽言,言不尽意”,有意“留白”。精练并不是意味着抛弃诗歌的丰富性,而是既简洁又磅礴,直击心灵。精练也是艺术创作“形式上的沉默”,是诗人对语言的“控制”。对现代诗歌来说,精练是一种必要的“修行”。它是语言的去繁求简,脱去浮华之后的内心真正写照。诗歌并不需要过多的铺陈与解释,最简洁、最直观的语言便是最具有力量的。诗的魅力往往藏在每个字的选择和排列之间,从每个细节入手,努力让每行文字都尽可能多地承载信息。激活“文字之外的诗意”,在碎片化阅读中重建深度审美。 我从未忽视自然与人性之间的深刻联系,这种联系是自《诗 经》伊始诗歌的“初心”之一。古诗词往往通过自然景物的写照来表现情感的起伏,而今天,它应当与现代生活与思想相契合。人并非常常在静谧的自然中游走,而是在自然的景象与人类情感的交织中,产生一种深刻的自觉意识。也就是说,蕴含了生态环境观念的“自然”,是人参与修复和再创造的自然,是倾注大量人力物力去“守护”的自然,自然不再仅仅是外在世界的映射,它成了我思考自我与生命本质的一个重要维度。通过自然的视角,我把“人类”与“植物”“动物”的界限打破,使读者在诗歌中感受到生命本源的交融。 诗歌并不是孤立的存在,它总是在时代的背景下、在文化的脉络中生成。作为一名诗人,在这时代的变局中,我们是否还能够找到存在的意义与情感的根基?我一直不局限于描写个人体验,力图让诗歌在历史与未来的纵深中展开。每一篇诗作,都像是与古人对话,呈现文化的深层次价值观,借历史的镜像来审视当下。然而我并不在历史的框架中止步,它更像是一种现代文明与时间的对峙。诗歌是我与生活的深度交锋,是我在这个纷扰的世界里发出的声音。它们不仅仅是对自我的表达,更是对民族文化的回应。我试图通过一种个人化的历史想象,探讨过去、现在与未来之间的联系,探索我们如何在浩瀚的时间长河中找到自己的一席之地。 当下文明叠合交织,形成“虚拟在场”的新现实,在新旧文明深度交融的背景下,我们身处的信息海洋不仅包括物质性的空间扩张,也囊括了数字技术所构建的虚拟领域中的传统时空观被重构。现实维度不断扩展,从物理空间到量子计算、暗物质想象,从古村消逝到智能创造,构成多层次的现实谱系。现代社会对个体的挑战与变革,促使我在诗歌中寻求革新。我力求通过现代的表达方式,去适应这个充满变数的世界。诗歌不再仅是抒情载体,更成为文明转型期的精神透镜,在虚拟与现实的交错处, 持续书写着属于这个时代的“命运复调”。 诗歌语言的弹性策略是,如何破除“自我欣赏的文字游戏”,在温暖与锐利间保持张力,达到向内的精神勘探与向外的社会连接之间的平衡,构建通向“他者之桥”。诗歌必须有温度、有力量,将语言赋予深度,将情感留存,而更为重要的是,让它们传达某种普遍性,能够跨越时空与语言的界限。诗歌既是写给自己的,也应该让每一个读者心中泛起涟漪,成为一个时代公共记忆的见证。 正如这本诗集的书名所暗示的,诗歌是一碗阳光镀亮的大水。诗歌中的光明,照亮我们的内心世界;而大水,则象征着诗歌的包容与深邃,它将人类的情感、个人与整体、历史与未来融汇在一起,带领我们穿越所有的时空与困境。诗歌的最终目的是让心灵与对抗和解。它们有时沉静,有时激烈;有时温柔,有时锋利;有时凝重,有时轻盈。但无论形式如何变化,背后始终贯穿着一个主题,那就是:“我们如何在这片浩渺的宇宙中找到属于自己的位置,如何在纷繁复杂的世界里,聆听内心最真实的声音,在历史纵深与全球视野间建立动态平衡。” (杨克) 来源:原作者 | 编辑:牧 野 |

沪公网安备 31011802003845号

沪公网安备 31011802003845号